|

Muffiger Keller |

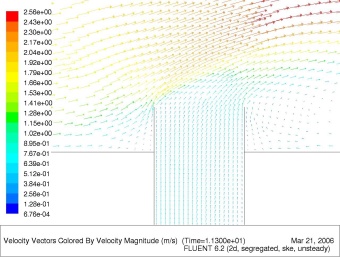

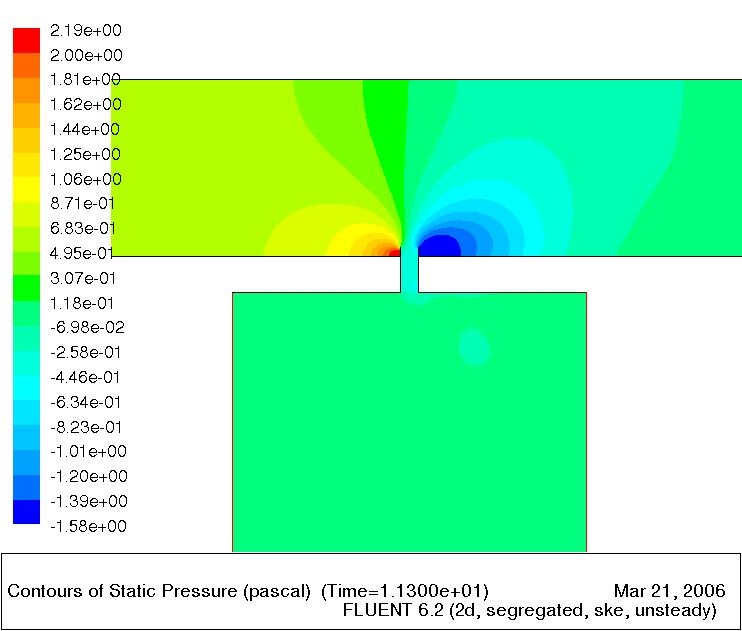

Beschreibung: Haben Sie schon mal versucht nach dem Prinzip der Energieerhaltung zu lüften. Nein? Vielleicht unbewusst. Bei dem hier vorgestellten Lüftungsprinzip ragt aus einer Wand ein Rohr heraus (Abbildung 1). Wird dieses Rohr von der Luft umströmt, entstehen Über- und Unterdruckgebiete, die zu einem Sogeffekt im Rohr und damit zu einer Lüftung des Kellerraums führen. Voraussetzung ist allerdings, dass an anderer Stelle des Kellers eine Öffnung für den Druckausgleich vorhanden ist. Dieses Wirkprinzip findet sich häufiger in technischen Anwendungen, unter anderem auch beim Schornstein. Das wesentliche Wirkprinzip ist dort allerdings der Auftrieb. Die erwärmte Heizungsabluft steigt aufgund ihrer geringeren Dichte im Schornstein nach oben. An windigen Tagen unterstützt der obige Unterdruck-Effekt durch den Wind den Zug im Schornstein. In unserem Beispiel soll ein feuchter, muffiger Keller belüftet werden. Dazu wird an einer Seite ein Rohr waagrecht an der Außenwand befestigt. Das Rohr ragt einige Zentimeter in den Keller hinein und auf der anderen Seite von der Wand weg in die freie Luft (Abbildung 2). Auf einer oder mehreren Seitenwänden müssen für den Druckausgleich Öffnungen vorhanden sein. Diese werden wandgleich ausgeführt, ragen also nicht nach außen. Weht nun ein Wind um das Rohr (Luft strömt am Rohr vorbei), dann entsteht an der strömungsabgewandten Seite des Rohres ein Unterdruckgebiet (Abbildung 4, blauer Farbbereich) und gegenüber dem Keller ein Differenzdruck. Durch den Differenzdruck wird vom Keller nach außen Luft gedrückt bzw. von außen Luft aus dem Keller gesaugt (Abbildung 3 und 5). Da die Luft (fast) inkompressibel ist, muss an anderer Stelle Luft nachfließen. Und damit ist die Lüftung des Kellers erreicht. Für diese grundsätzliche Aussage benötigt man natürlich noch keine CFD-Modellierung. Möchte man allerdings den Keller möglichst effektiv durchlüften bzw. die Luftwechselrate berechnen, wird es ohne Modell schon schwieriger. Z. B. stellt sich dann die Frage bei welchen Windgeschwindigkeiten mit welchen Luftwechselraten im Keller zu rechnen ist. Die Windgeschwindigkeit beträgt in unserem Beispiel vor der Hauswand 2,0 m/s. Die seitlichen Zuströmöffnungen liegen relativ geschützt. Die Windgeschwindigkeit ist dort zu 0,0 m/s angenommen worden. Der Kellerraum hat eine Länge von 8,0 m, eine Breite von 5,0 m und eine Höhe von 2,15 m. Aus Abbildung 5 ist zu schließen, dass immerhin ca. drei Viertel des Raums am Luftaustausch beteiligt sind. In der Abbildungen 5 ist auch der austretende Luftstrom zu erkennen, der vorne entlang der Hauswand das Modellgebiet verläßt. Damit nun mit der Lüftung auch eine Feuchtereduktion im Keller erreicht wird, sind natürlich noch andere Randbedingungen notwendig. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit bis zur Sättigung aufnehmen als kalte Luft. Ist im Sommer die Außentemperatur höher als die Kellertemperatur (was sehr gut möglich ist) wird mit der nachströmenden Luft warme, (vielleicht feuchte) Luft eingeführt. In der kalten Kellerluft ist diese Luft schnell übersättigt, das Wasser kondensiert und lagert sich an festen Oberflächen, z.B. kalten Kellerwänden ab. Deshalb funktioniert das Lüftungsprinzip zwar auch im Sommer, allerdings ist bezüglich der Feuchtereduktion mit negativen Auswirkungen zu rechnen. Daher ist ein wesentlicher Aspekt der CFD-Modellierung auch immer die Ergebnisdiskussion. Welche Randbedingungen wurden vorgeben um welche Ziele zu erreichen. Was kann erreicht werden und wie sieht eine physikalisch sinnvolle Lösung aus. Die CFD-Modellierung entbindet den Ingenieur nicht vom Denken.

|